par ALAIN LAGORS professeur

d'histoire,membre de la Société Archéologique et historique du Gers et

Plaisantin.

J-F Bourdeau

évoque non seulement les riches potentialités agricoles de la vallée, mais aussi le

caractère particulièrement soigné de son agriculture (51) :

• Saint Aunix : « cette

petite commune est fertile et bien cultivée et s'occupe d'élevage et d'engrais des

animaux ».

• Cahuzac : « la commune

est citée comme une de celles qui, dans le pays, s'occupent avec le plus de soin

d'agriculture ».

• Galiax : « bonne

agriculture, élevage soigné, excellente commune qui a produit au concours départemental

d'Auch en 1860, les spécimens de l'espèce chevaline honorés des premiers prix ».

• Préchac : « c'est un

village très bien bâti sur la rive droite de l'Adour et le canal d'Alaric au milieu de

campagnes fertiles, agréables et cultivées avec soin ».

• Tasque : « excellente

terre à blé ».

• Plaisance : « la plaine

environnante déjà naturellement favorisée sous le rapport de l'agriculture, verra

bientôt s'ouvrir pour ses producteurs une nouvelle source de richesse. Elle va posséder

un canal d'irrigation dont M. Granier de Cassagnac a obtenu la concession

J-F Bourdeau

souligne également la qualité des vins rouges des communes de Cannet et de Goux et

l'importance de l'élevage du cheval dans les communes riveraines de l'Adour de Ju-Belloc

et de Tieste.

La richesse des campagnes de la

Rivière-Basse de la fin du XVIII, siècle au début de la Ill, République a laissé sa

marque dans le bel habitat rural des villages de la vallée. Le fronton angulé qui

couronne la façade principale des habitations et les très surprenantes baies de forme

ogivale qui percent les murs de certaines granges à arceaux de briques en sont sûrement

les symboles décoratifs.

5) - Un

bourg-marché, entrepôt des vins et des grains, en expansion

Plaisance appartient par sa taille

de bourg-marché de 2000 habitants mais surtout par le petit nombre de ses foires

annuelles et ses marchés bimensuels (52) du lundi à la catégorie des places centrales

secondaires des pays du Moyen-Adour. Mais elle n'en reste pas moins, pendant tout le XIX,

siècle, un important centre du négoce des vins et des grains du piémont

pyrénéen.

Qualifiée dès l'An XI comme l'une

« des plus commerçantes du pays », elle est pendant la plus grande partie du siècle un

entrepôt des vins et des céréales pour le Béarn et la Bigorre (53). Le commerce

des vins et eaux-de-vie, très important dans la première moitié du siècle est

supplanté par le négoce des céréales après la crise de l'oïdium (1852) (54). Ce

dernier a fortement marqué l'urbanisme plaisantin à partir de 1840, puisqu'il est non

seulement à l'origine de l'édification de la vaste place aux Grains, mais aussi du

renforcement de l'activité minotière avec la construction à la fin du Second Empire des

deux nouvelles minoteries Cassagnac. Au début de la Ille République, la gare de

Castelnau est le débouché des quatre minoteries du bourg dont les produits se répandent

dans les quatre départements limitrophes (55). Le négoce des vins anime encore le

bourg-marché pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle. On voit même sous la Ille

République, les Beustes (56), gros marchands de vins, quitter la vieille ville pour

établir leur habitation, magasin et vaste cave dans le nouveau faubourg, à deux pas de

la place nouvelle, centre du négoce des denrées agricoles. Trois nouveaux tonneliers

s'implantent d'ailleurs à Plaisance entre 1856 et 1881 et quatre sont encore en activité

dans les faubourgs de la ville en 1882. Mais les minotiers, considérés dès le début de

la Ille République comme les « industriels » du bourg, tiennent dès lors le haut du

pavé.

Le commerce du bétail se développe

pendant tout le siècle. Une foire aux boeufs gras pour la Toussaint existe déjà sous la

Restauration. Les agrandissements successifs du foirail en 1831, 1855 et 1883, établi

sous le Premier Empire sur les bords de la rivière(59) mais aussi l'implantation dans le

bourg d'un « conducteur de corné » (1845), de marchands de bestiaux, et d'un éleveur

de chevaux (1868) (60) témoignent d'un négoce en expansion.

La croissance du bourg-marché tout

au long du XIX, siècle se traduit par

• l'importance des

aménagements de places à vocation commerciale et leurs agrandissements successifs

(61);

• l'implantation à Plaisance

entre 1849 et 1872 de six nouveaux sabotiers (62);

• l'installation à la fin du

Second Empire et sous la Ille République d'hommes d'affaires et d'une banque (63) ( le

Crédit Foncier français) assurant l'encadrement financier du négoce, ce qui témoigne

de l'importance des affaires traitées.

Les foires et marchés

atteignent leur apogée dans les années 1880. On cherche, en effet, à agrandir encore et

le foirail et la place Nouvelle devenus trop exigus (64) . La municipalité projette même

l'édification d'une vaste place au coeur de la vieille ville(65). Les remises

apparaissent en grand nombre (66) à partir de 1875 pour pallier les inconvénients des

embouteillages des rues et places par les chars, charrettes et voitures les jours de

marchés et de foires. C'est vers 1880 que les activités du négoce font l'objet d'une

distribution spatiale rigoureuse à l'intérieur du centre ville : « sur la place

Nouvelle : le négoce des vins et des céréales; sur la place Vieille : les marchands

forains et le marché aux légumes; sur la place Saint Marsault (ou du Pont) : la vente de

la volaille, du gibier et des oeufs, rue de la Mairie les oies, les oisons et les petits

canards; aux Allées ( au bout du pont) le marché au bois de chauffage; au foirail :

veaux, gros bétail, chevaux, juments, mulets, ânes, porcs, porcelets, brebis, moutons »

(67) .

L'aspect ludique

des foires s'affirme très nettement dès le début de la IIIe République. Apparaissent

alors un jeu de quilles, une salle de danse et même un billard (68), ce qui témoigne de

la fréquentation grandissante des foires et marchés de Plaisance par la jeunesse des

villages de Rivière-Basse.

6) - Un tissu artisanal et

industriel renforcé

Le bourg-marché,

centre des échanges des productions agricoles, est aussi un lieu de fabrications

artisanales et industrielles. Nous avons vu précédemment comment l'immigration au XIX

siècle a renforcé le tissu artisanal plaisantin qui reste d'ailleurs très puissant

jusqu'aux années 1880 (69)

Le négoce, né

de la route, induit des activités de productions artisanales et industrielles. Le

commerce des grains, par exemple, si important à partir de la Monarchie de Juillet, a non

seulement fortifié l'activité industrielle par l'agrandissement des vieux moulins à eau

et par la construction de deux nouvelles minoteries, mais il a renforcé aussi dans le

bourg la représentation de certains métiers (garçons meuniers, grainetiers, rouliers,

charrons, carrossiers) et induit de nouvelles professions (architecte et charpentiers

d'usines, rhabilleurs et piqueteurs de meules). De plus, la construction des moulins et de

la place aux Grains a attiré de nombreux professionnels du bâtiment de la région.

Comme

beaucoup de bourgs-marchés de la Gascogne, Plaisance demeure jusqu'à la Belle Epoque une

pépinière d'artisans. C'est le long de l'Arros et des deux canaux de la commune que se

développent au cours du siècle les petites entreprises industrielles contribuant à la

prospérité de Plaisance au XIX' siècle. L'activité du cuir, si florissante dans la

bastide sous l'Ancien Régime perdure pendant tout le XIX siècle, par la création en

1849 et l'agrandissement en 1883 de la grande tannerie Verdier-Pomiro sise sur les bords

de l'Arros, dans le quartier des Péjous (70).

L'industrie textile se

présente sous deux formes - le travail à domicile des nombreux artisans des faubourgs

mais aussi dans le cadre d'une carderie-filature (71) créée sous le Second Empire dans

le vieux foulon, construit au début du siècle par Henri Saint-Pierre Lesperet sur le

canal d'amenée du moulin de l'abbaye de la Case-Dieu. Une industrie teinturière s'y

greffe à la même époque (72). o

Comme nous

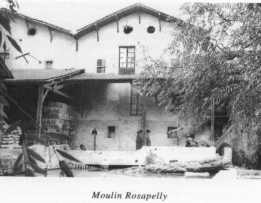

l'avons vu précédemment, c'est à partir de 1863 que l'activité minotière se renforce

par la construction des moulins Cassagnac et par les agrandissements des moulins du Tilhet

et Rosapelly. Deux scieries s'implantent sur les deux canaux de la ville au début de la

IIIe République (73). Les premières batteuses (fixes) utilisant chutes de bois et

copeaux s'y intègrent peu de temps après(74). En 1893, Léonce Rosapelly, au retour de

l'Exposition Universelle, crée l'une des toutes premières usines

électriques de la Gascogne (75) en équipant la carderiefilature de la dynamo de

Gramme. Mais cette création intervient dans un bourg certes électrifié très tôt, mais

déjà en crise

(51) Il n'évoque pas l'agriculture des communes de coteaux : Lasserrade, Couloumé-Mondébat et Beaumarchès.

52) A.M Plaisance, Mercuriales des prix. Jusqu'en 1886, les marchés se déroulent tous les 15 jours le lundi alternativement avec Aignan. Les cinq grandes foires ont lieu : le premier lundi de Janvier, le jeudi qui précède Rameaux, le 23 mai, le 28 août et le 29 octobre...En 1886, le marché devient hebdomadaire et se déroule le jeudi.

53) Délibérations communales

(1811-1838) ... op. cit., séance du 20 Août 1826: « Plaisance par sa position

topographique est l'entrepôt où les habitants des départements des Hautes-Pyrénées,

Basses-Pyrénées et Landes viennent s'approvisionner en blé, avoine et autres

denrées... » -, Vaysse de Villars...op. cit., 1830, « son commerce consiste en grains,

vins et eaux-de-vie » ; Dominique Vincent... op.cit.; 1943, Leur commerce consiste en

vins et en céréales dont elle alimente le Béarn et la Bigorre.

(54) J-F Bourdeau, Manuel de

géographie historique... op. cit., « Avant l'irruption de l'oïdium dans la contrée,

où cette maladie a exercé les plus affreux ravages, les négociants de Plaisance

faisaient beaucoup d'affaires sur les vins. La place continue à être abondamment pourvue

en grains, légumes et autres productions du sol ». Sept marchands de vins vivent à

Plaisance au début du XIX, siècle : François Bazerque, les deux frères Bonnafont,

Laffite, Palan, Lapèze et Vives (extrait des actes de naissances de l'An XI, XII, XIII).

Etat civil. Plaisance. A noter l'apparition sur le marché de Plaisance de la pomme de

terre en 1869 et der, haricots en 1855.

(55) Délibérations communales

(1865-1894) op. cit., séance du 13-05-1866.

(56) Aujourd'hui Maison

Soubiran.

(57) Un originaire de Balirosq

(Basses Pyrénées) 1856 ; un originaire de Laméac (Hautes Pyrénées) 1862; un

originaire d' Aubous (Canton de Garlin, Basses Pyrénées).

(58) Délibérations communales

(1911-1838).-op. cit., séance du 29 oct 1931.

(59) Délibérations communales

(1811-1938) op. cit., (séance du 28-11-36). Matrice cadastrale du Plan de Plaisance,

année 1856, Diminutions: converti en champ de foire. Délibérations communales

(1865-894).-op. cit.. séance du 18-8-99.

(60) Il s'agit de Maignon

Ernest.

(61) Voir Infra, la croissance

urbaine.

(62) Ils ont originaires de Viella,

Beaumarchès, Castelnavet (Gers), Castelnau et Lourdes (Hautes Pyrénées) et un de la

Charente inférieure.

(63) 1868 : Lacay, banquier à

Tarbes; 1875 : Dessens, banquier à Marciac; 1885 : Crédit Foncier de France - Matrices

cadastrales.

(64) Délibérations communales

(1865-1894) ... op. cit., séances du 10-08-1979 et 29-11-1883.

(65) Idem séance du

10-11-1887.

(66) Matrices cadastrales ... op.

cit.

(67) Délibérations communales (1865-1894) ... op. cit., séances du 18-09-1879 et 06-10-1881.

(68) Matrices cadastrales,... op. cit., 1868 : St Lanne ouvre un billard; 1878 : Paul Laborde, perruquier ouvre une salle de danse; 1975 : Joseph Labadie, cafetier, crée un jeu de quilles.

(69) Les artisans représentent 48% des professions portées sur les matrices cadastrales de 1882 et 23% des 552 propriétaires répertoriés.

(70) Matrices cadastrales

... op. cit., Volume n°1. En 1886 Jean Thounon domicilié au foirail est tanneur.

(71) J-F.. Bourdeau, Manuel de

géographie historique ... op. cit.,: on y remarque une carderie-filature qui fonctionne

encore en 1897 puisque Léonce Rosapelly déclare, en 1897, année de forte inondation, la

perte de 120 kg d'huile à carder. A.M., Inventaire des dégâts causés par l'inondation.

1876 : Capdeville est cardeur au faubourg Ste Quitterie.

(72) Jean et Nicolas Rosapelly

sont teinturiers en 1928 (matrices cadastrales vol n°1 Deux nouveaux teinturiers

s'implantent en 1851 et 53 (Etat Civil, Mariages). Quatre sont répertoriés sur les

matrices immobilières de 1882.

(73) Portées sur la carte Chanche, 1883.

(74) Portées sur la carte

Chanche, 1883.

(75) Matrices cadastrales op. cit.

Délibérations communales (1865-1894)... op. cit., séance du 1611 - 1892: contrat

d'électrification de la ville passé entre la municipalité et Rosopelly Léonce,

négociant